Mit dem Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten bringen wir eines der schwierigsten und wichtigsten Gesetzesvorhaben dieser Legislaturperiode über die Ziellinie.

Katja Mast:

“Unternehmerische Verantwortung ist grenzenlos. Die weltweite Wahrung und Achtung von Menschenrechten ist ein verpflichtender Bestandteil dieser Verantwortung. Das ist ein notwendiger Beitrag im Kampf gegen Kinder- und Sklavenarbeit weltweit. Damit bekommt Deutschland das stärkste Lieferkettengesetz in Europa. Mit dem Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten bringen wir eines der schwierigsten und wichtigsten Gesetzesvorhaben dieser Legislaturperiode über die Ziellinie.

Was auf den ersten Blick abstrakt klingt, wird jetzt sehr schnell konkret. Die Sorgfaltspflicht endet künftig nicht mehr am Werkstor. Unternehmen sollen dafür sorgen, dass es in ihrer gesamten Lieferkette nicht zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Es war ein langer Weg. Jeder Schritt und jedes Ringen um Details hat sich gelohnt. Ohne die SPD in der Koalition wäre dieses Vorhaben nicht aufgenommen worden. Mein besonderer Dank gilt Hubertus Heil, der erneut als federführender Minister gezeigt hat, dass er seiner Linie treu bleibt und durchsetzungsstark ist.

Wir bekommen ein Lieferkettengesetz, das wirkt. Auch auf den letzten parlamentarischen Metern, sind uns noch wesentliche Verbesserungen gelungen. Mit der Einbeziehung ausländischer Unternehmen haben wir den Anwenderkreis deutlich ausgedehnt und sorgen für fairen Wettbewerb zwischen den Unternehmen – egal ob die Konzernmutter in Deutschland oder woanders ist. Der Betriebsrat als zentrales Vertretungsorgan der Belegschaft bekommt zusätzliche Mitbestimmungsrechte.

Was jetzt vorliegt, wird unternehmerisches Handeln vom Kopf auf die Füße stellen und für fairen Wettbewerb sorgen. Wer bislang schon ethisch, moralisch und sozial anständig gewirtschaftet hat, kann sich endlich bestärkt sehen. Alle anderen müssen umdenken.”

Kerstin Tack und Bernd Rützel:

„Die parlamentarische Einigung auf das Lieferkettengesetz ist ein Durchbruch. Das Gesetz bedeutet einen wichtigen Schritt für bessere Arbeitsbedingungen und gegen Kinderarbeit weltweit.

Im parlamentarischen Verfahren sind uns noch deutliche Verbesserungen gelungen. So wird der Anwendungsbereich des Gesetzes auch auf ausländische Unternehmen ausgeweitet und es wird für faire Wettbewerbsbedingungen gesorgt. Auch Betriebsräte sind künftig beim Sorgfaltspflichtenmanagement mit einzubeziehen, was die Qualität deutlich erhöhen wird.

Das Lieferkettengesetz ist und war ein zentrales Anliegen der SPD. Wir haben es seinerzeit im Koalitionsvertrag festgeschrieben und lange um einen guten Gesetzentwurf gerungen. Darum ist es ein großer Erfolg, dass wir gemeinsam mit der Union dieses Gesetz noch in der laufenden Legislaturperiode beschließen werden.“

Gabriela Heinrich:

“Menschenrechte sind universell gültig und unteilbar. Sie gelten weltweit, in allen Ländern, und in allen Lebensbereichen – gerade auch in der Wirtschaft. Es ist ein großer Fortschritt, dass wir die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht von Unternehmen nun auch gesetzlich verankern werden.

Mit dem Vorhaben setzen wir nun zum Ende der Legislaturperiode ein Projekt um, das wir hart im Koalitionsvertrag erkämpft haben. Bis zum Schluss waren die Widerstände groß. Aber die Argumente für das Lieferkettengesetz waren besser. Wir haben jetzt ein gutes Ergebnis, das Menschenrechte schützt, Gerechtigkeit voranbringt und auch im Interesser all jener Unternehmen ist, die heute schon auf die Wahrung der Menschenrechte in ihren Lieferketten achten. Gerade diese Unternehmen dürfen nicht benachteiligt werden, sondern verdienen faire Wettbewerbsbedingungen. Auch dies stellen wir mit dem Gesetz sicher.

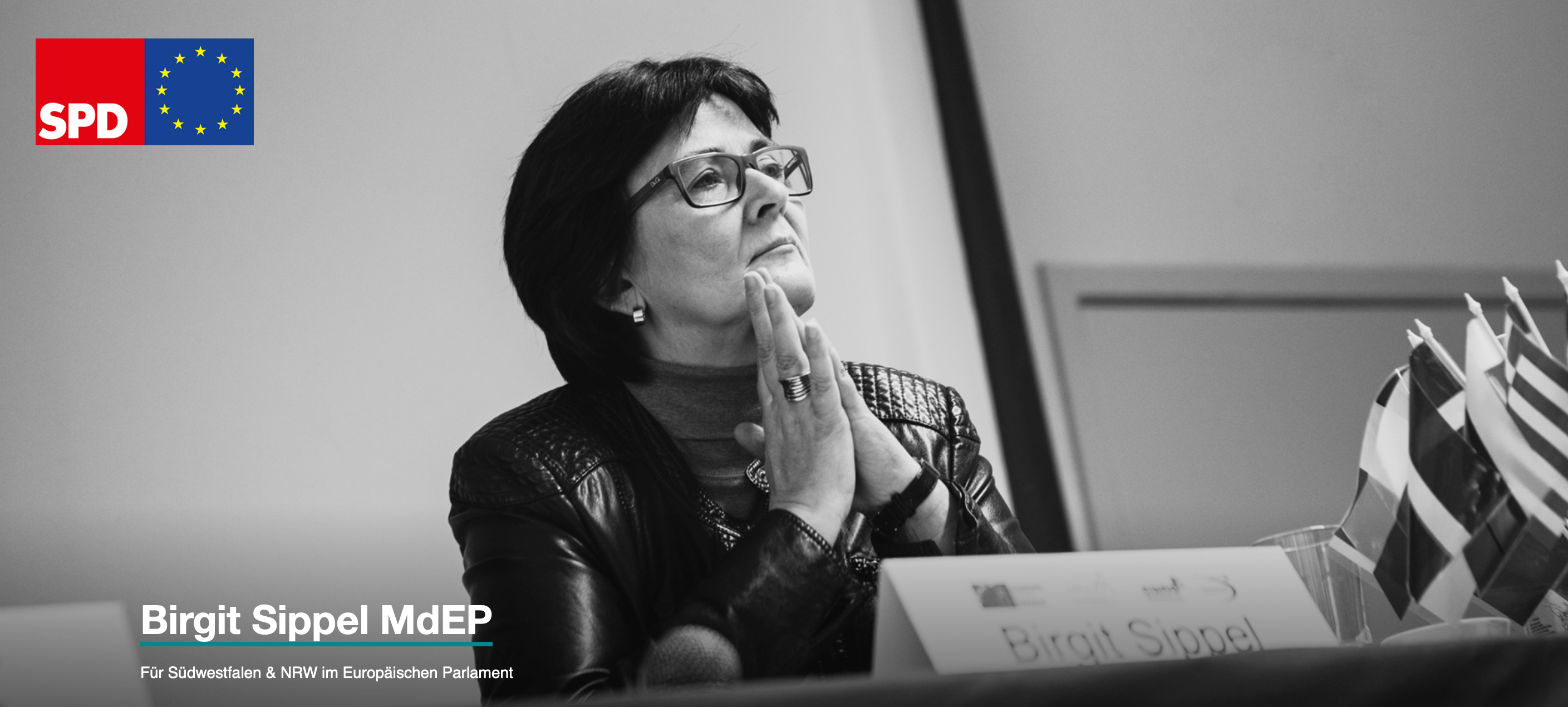

Ich hoffe, dass unser Lieferkettengesetz auch den Überlegungen auf europäischer Ebene Schwung verleiht. Es kann eine Blaupause für die Kommission sein, die bald einen Vorschlag für einen EU-Rechtsrahmen zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten entlang globaler Lieferketten vorlegen soll.“

Sascha Rabe:

„Ich freue mich sehr, dass wir den Gesetzentwurf im parlamentarischen Verfahren nochmals verbessern konnten. Wenn der Bundestag das Gesetz beschließt, wird dies ein historischer Schritt im Kampf gegen Ausbeutung, Kinderarbeit und Hungerlöhne sein. Ich habe selbst vor Ort zu oft Menschen leiden sehen müssen, die unter brutalsten Bedingungen für unsere Konsumgüter ausgebeutet werden. Damit muss jetzt endlich Schluss sein!“