OWL-Delegation mit Achim Post, stellv. SPD-Bundesvorsitzender

Deutschland, Europa und die Welt befinden sich seit einigen Jahren im ständigen Krisenmodus.

Nach der Corona-Pandemie überfiel Putin 2022 die Ukraine und seitdem herrscht dort Krieg. Dies führte in vielen Staaten zu hohen Energie- und Lebenshaltungskosten. Der Ampel ist es in den folgenden Wochen und Monaten gelungen die Energieversorgung unabhängig von Russland zu machen.

Vor wenigen Wochen drangen Hamas-Terroristen in Israel ein, verübten dort Terroranschläge und ermodeten und enführten unschuldige Menschen. Seitdem herrscht im Nahen Osten auch wieder Krieg. Berechtigterweise nimmt Israel sein Verteidigungsrecht in Anspruch und hat sich das Ziel gesetzt die mörderische Hamas zu zerstören, welche die eigene Bevölkerung als Schutzschild gegen die israelischen Verteidigungsmaßnahmen verwendet.

Die Welt steht in und vor großen Herausforderungen – nicht nur wenn es um den Frienden in der Welt geht, sondern auch wenn es um den Kampf gegen den Klimawandel geht. So auch Deutschland. Vor diesem Hintergrund fand am vergangenen Wochenende der ordentliche SPD-Bundesparteitag in Berlin statt.

Deutschland befindet sich in einer schwierigen Lage. Die Inflation konnte durch viele Maßnahmen eingedämmt werden, aber der finanzielle Spielraum ist kleiner geworden und dies erst Recht nacht dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Klima- und Transformationsfonds. Dennoch hat sich die SPD das Ziel gesetzt die Tranformation der Wirtschaft und der Gesellschaft zur Klimaneutralität voranzutreiben und dies sozial und gerecht.

Dazu hat der SPD-Bundesparteitag einen umfassenden Plan zu Modernisierung des Landes beraten und beschlossen. Dazu gehören eine aktive Standort- und Industriepolitik, ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen und ein Deutschlandpakt Bildung.

Rede von Saskia Esken zur Einbringung des Leitantrages:

Rede von Lars Klingbeil zur Einbringung des Leitantrages:

In der Aussprache zum Leitantrag macht der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete und Co-Vorsitzende der NRWSPD Achim Post deutlich, dass wir vor großen Herausforderungen stehen.

Auf diese Herausforderungen müssen nachhaltige Antworten gegeben werden. Dazu braucht es einen aktivierenden und handlungsfähigen Staat und keinen passiven Nachwächterstaat, der nur verwaltet und den Marktkräften das Handeln überlässt. Deshalb müssen die Voraussetzungen für einen aktiven Staat geschaffen werden.

Dies bedeutet eine Überarbeitung der Schuldenbremse und vor allem eine stärkere Beteiligung der Reichen an der Finanzierung der Krisenkosten. Auch müssen wir über eine neue Verteidiungsgerechtigkeit diskutieren.

Rede von Achim Post zum Leitantrag:

Auch unser stellv. Kreisvorsitzende Micha Heitkamp machte deutlich, dass die Schuldenbremse in ihrer aktuellen Form verhindert, dass wir die Probleme der Menschen lösen können. Die Schuldenbremse verhindert notwenige Investionen in die Zukunft und erschwert die Transformation der Wirtschaft. Die Schuldenbremse ist ein Instrument das von Ideologie angetrieben ist und nicht von einer verantwortungsvoller Politik. Deshalb muss die Schuldenbremse abgeschafft werden.

Rede von Micha Heitkamp:

Mit deutlicher Mehrheit beschlossen die Delegierten des SPD-Bundesparteitages den Leitantrag. Auch zur Schuldenbremse nahmen die SPD-Delegierten eine abschließende Haltung ein. Die Schuldenbremse in ihrer aktuellen erschwert die Transformation des Landes und deshalb braucht es eine Überarbeitung der Regelungen, um so nachhaltige Investitionen zu ermöglichen.

Neben der Antragsberatung stand auch die Neuwahl des SPD-Parteivorstandes auf dem Programm des Parteitages.

Die bisherigen Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil stellten sich zur Wiederwahl. Mit großer Mehrheit hat der Parteitag Saskia Esken und Lars Klingbeil als SPD-Vorsitzende wiedergewählt: Esken erhielt 82,6 Prozent, Klingbeil 85,6 Prozent.

Für die stellv. Bundesvorsitzenden kandidierten neben unserem heimischen SPD-Bundestagesabgeordneten Achim Post, Serpil Mityatli, Anke Rehlinger, Hubertus Heil und Klara Geywitz.

Ergebnisse im Überblick:

Bundesbauministerin Klara Geywitz (74,6 Prozent), Arbeitsminister Hubertus Heil (96,6 Prozent), Schleswig-Holsteins SPD-Chefin Serpil Midyatli (79,3 Prozent), die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (95,5 Prozent) und der NRWSPD-Vorsitzende Achim Post (78,2 Prozent)

Kevin Kühnert stellte sich zur Wiederwahl als SPD-Generalsekretär. In einer kämpferischen Rede appellierte Kühnert in Richtung der Delegierten: „Wir werden siegen, aber nicht von alleine, sondern nur, wenn wir uns zusammenreißen und zusammen aus diesem Loch rauskommen. Ausgehend von diesem Parteitag aus starten wir die Aufholjagd bis zu den nächsten Wahlen. Liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns zusammenstehen!“

Rede von Kevin Kühnert:

Kevin Kühnert wurde mit 92,55 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt.

Für die Finanzen wird weiterhin Dietmar Nietan zuständig sein. Er wurde mit 90,97 Prozent im Amt des SPD-Schatzmeisters bestätigt.

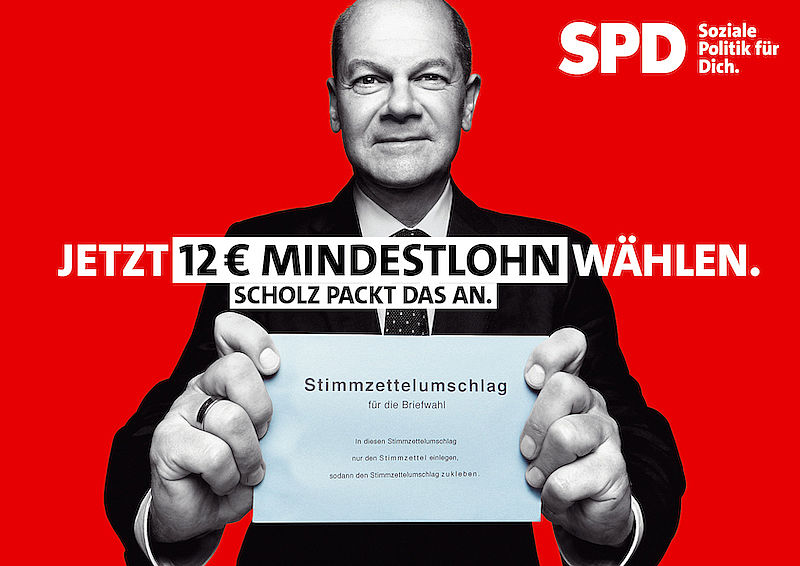

Am Samstag stand die mit großer Spannung erwartete Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz im Fokus des Parteitages.

In einer mitreißenden Rede, die es nicht immer in der Vergangenheit von Olaf Scholz gab, machte Scholz deutlich, dass das Land vor großen Herausforderungen steht, aber man diese Herausforderungen meistern wird. Mit Blick auf das Karlsruher Urteil und der schwierigen Haushaltslage zeigte sich Scholz zuversichtlich, dass man sich in den kommenden Wochen auf einen tragfähigen Haushalt für 2024 einigen wird.

Forderungen nach Kürzungen im Sozialhaushaushalt, wie sie unter anderem von Friedrich Merz und der Union gefordert werden, erteilte Scholz eine klare Absage:„Für mich ist ganz klar: Es wird in einer solchen Situation keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben“.

Kritik an einem angeblich „zu üppigen Sozialstaat“ wies Scholz zurück: „Das sehe ich nicht so!“ Und Scholz verwies in diesem Zusammenhang auf Helmut Schmidz, der den Sozialstaat als „eine der größten Errungenschaften“ Deutschlands bezeichnet hat. Und für diesen Sozialstaat hat die SPD seit dem Kaiserreich gekämpft. Der Sozialstaat gehört zur DNA des Landes und „bildet die Grundlage unseres Wohlstandes“, so Scholz abschließend.

Mit Blick auf die Umfragewerte der AfD und dem erstarken des Rechtspopulismus in Europa machte Scholz deutlich, dass die Ursache dafür in „Unzufriedenheit und Unsicherheit“ der Menschen liegt. Deshalb ist es die Aufgabe aller politisch Verantwortlichen diesen Menschen Zuversicht zu vermitteln und einen Plan für die Zukunft aufzuzeigen. Es gehe darum, auf „Zusammenhalt zu setzen“. Das müsse den rechten Populisten – in Deutschland und darüber hinaus entgegengesetzt erden, gegen ihren Hass und ihre Ressentiments gegen sozial Schwächere, gegen Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, Herkunft oder Sexualität.

Die Gründer der SPD haben sich das Ziel gesetzt das Leben der Menschen zu verbessern und dies in Solidarität. Die Die heutige SPD hat das Erbe dieser Menschen angetreten, die eine Partei der Solidarität gegründet hätten und die trotz Armut und Not, nicht schlecht über die Nachbarn geredet haben. Und genau dies tun die Vertreter*innen vom rechten Rand, die vorgeben die einfachen Antworten auf die schwierige Lage haben. In Wahrheit haben sie allerdings keine Antworten darauf. Deshalb „dürfen wir niemanden damit durchkommen lassen, weil es ihm schlecht geht, darf er rechtsradikale Ideen haben. Das eine habe mit dem anderen nichts zu tun!“

Mit Blick auf die aktuelle Lage der Ampel machte Scholz deutlich, dass er den „Streit“ in der Vergangenheit nicht gebraucht hätte. Und Streit ist im Rückblick auf die Regierungen der Nachbarländer kontraproduktiv und stärkt nur die Populisten und Extremisten. Deshalb sei es wichtig, dass man weiter für ein starkes Land arbeitet. Denn was Deutschland „nicht braucht sind Leute, die dann nicht weiter ihre Arbeit machen“. Und hier sieht Scholz auch die SPD in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass alle ihre Arbeit machen.

Mit Blick auf die erreichten Ziele aus dem Koalitionsvertrag mache Scholz deutlich, dass gerade die SPD „am allermeisten in dieser Legislaturperiode für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit kleinem Einkommen getan hat“ und sendete in deren eine klare Botschaft: „Wir sind für euch da. Wir machen Politik euretwegen“ und gibt das Versprechen ab „Wir sorgen dafür, dass es besser wird und gerecht.“

Unter tosendem Applaus der Delegierten verließ Olaf Scholz das Podium.

In der anschließenden Aussprache machte der heimische AfA-Vorsitzende Peter Bernard deutlich, dass man sozialpolitisch einiges erreicht hat, aber man darf sich darauf nicht ausruhen, sondern muss z.B. das Bürgergeld weiterentwickeln. Und zum Schluss richtete Peter Bernard einen Apell an die SPD: Die SPD muss Auge, Ohr und Herzkammer der Gesellschaft sein, damit diese nicht taub, blind sein wird oder einen Herzinfakt erleidet.

Rede von Peter Bernard:

In den Abendstunden des Samstags ging es auch um das Thema Migration, welches in den vergangenen Wochen und Monaten wieder verstärkt in den Fokus der politischen Debatten getreten ist. Nicht nur der extreme rechte Rand trat dabei als Lautsprecher von Populismus und Hass auf, sondern auch aus der Union. Hier ist unter anderem das Zahnarzt-Termin-Zitat von Friedrich Merz zu nennen. Die Positionierung der Ministerpräsidentenkonferenz oder auch Äußerungen von Olaf Scholz im Spiegel sorgten für Kritik in der Debatte zum Antragsbereich Migration.

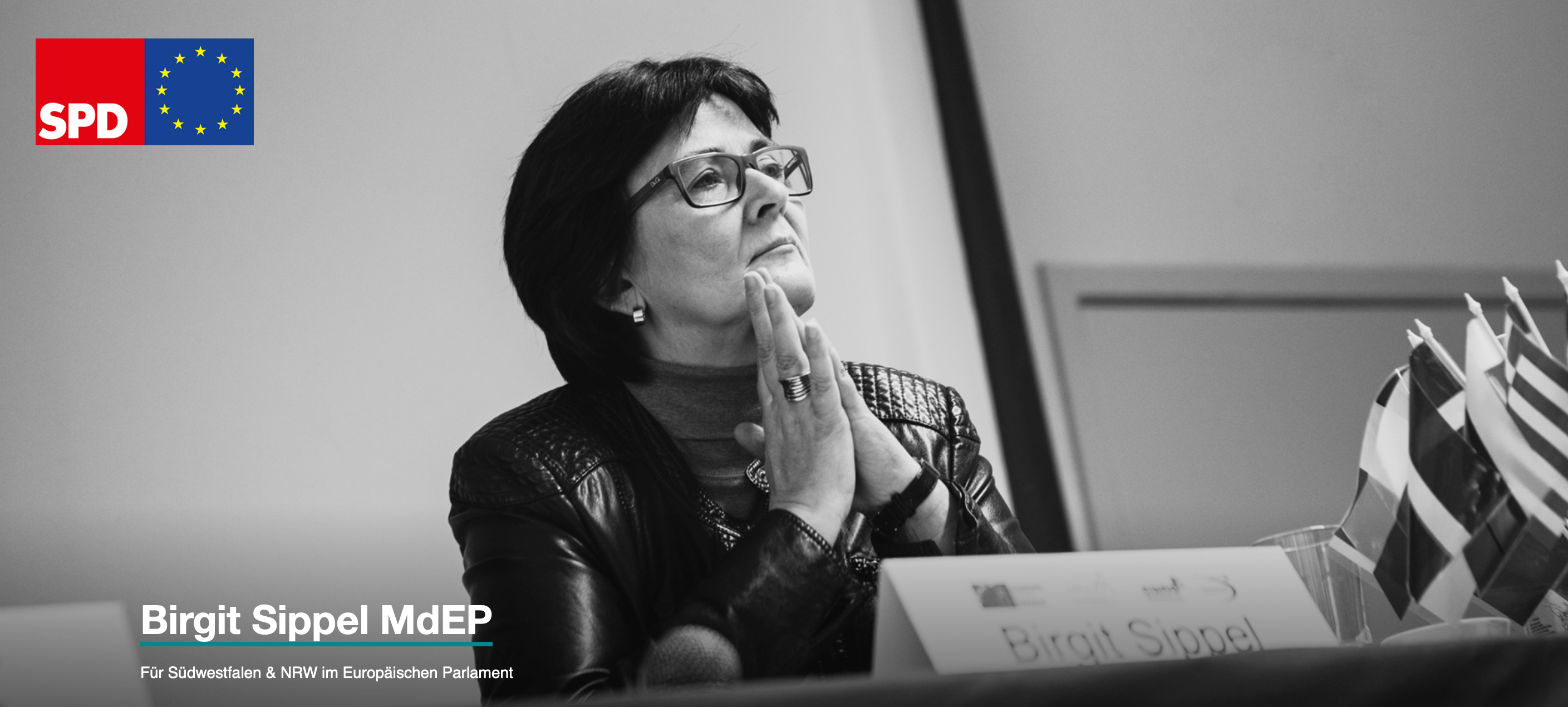

In der Aussprache zum Migrations-Initiativantrag bringt es unsere Europaabgeordnete Birgit Sippel auf den Punkt: Wir haben keine Migrationskrise in Europa sondern ein Krise der mangelhaften Verantwortung und mangelnden Demokratieverständnisses einiger Nationalstaaten, die ihrer Verantwortung nicht nachkommen. Es braucht unter anderem sichere Zugänge, ein Verbot von Pushbacks, keine Kriminalisierung von der Seenotrettung und individuelle Prüfungen von Asylanträgen. Aber dies wird besonders vom rechten Rand torpediert. Die keine Lösungen haben – weder beim Thema Migration noch in anderen Bereichen. Sondern nur Hass sähen und spalten wollen!

Rede von Birgit Sippel:

Am Sonntag ging es im großen Antragsblock um das Thema Bildung. Gerade nach den aktuellen PISA-Ergebnissen ist das Investieren in Bildung wichtiger denn je. Die SPD will mit einem Deutschlandpakt Bildung das Bildungswesen in Deutschland modernisieren und vor allem mit mehr Finanzmittel ausstatten. Saskia Esken machte bei der Einbringung des Leitantrages zum Deutschlandpakt Bildung deutlich, dass es nicht länger hinzunehmen sei, dass „für die Bildung der Kinder kein Geld da sein soll.“

Statt schwerem Schulranzen brauchen unsere Kinder digitale Schulen, ausgeweitete Ganztagsangebote und besser geschulte Lehrkräfte. Und vor allem brauchen sie Bildungsgerechtigkeit. Damit jedes Kind eine Perspektive hat – unabhängig vom Kontostand der Eltern.

Für diesen Bildungsaufbruch müssen alle Kräfte aus Bund, Ländern und Kommunen gebündelt, damit gemeinsame Projekte endlich geplant und umgesetzt werden können.

Der gesamte Bundesparteitag auf YouTube zum Nachschauen:

Tag 1 – Tag 2 – Tag 3